Sozialdemokratie in Büdingen

1893-1903

Über die Anfänge der Partei in Büdingen wissen wir sehr wenig. Dokumente und Protokollbücher aus der Anfangszeit gibt es nicht mehr. Der älteste Hinweis findet sich in einem Zeitungsbericht vom 29. Mai 1893 über eine Versammlung am 28. Mai. In ihr stellten die Sozialdemokraten den Gastwirt Prinz aus Frankfurt als Kandidaten für die bevorstehende Reichstagswahl auf. Die Versammlung sei "sehr stark besucht" gewesen. Drei Jahre nach der Aufhebung des "Gesetzes gegen die allgemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" bekannten sich also Büdinger öffentlich zu den Sozialdemokraten. Prinz erhielt bei der Reichstagswahl fast ein Viertel aller abgegebenen Stimmen. Auf den ersten Blick mag das nicht weiter aufregend erscheinen, aber man muss sich klarmachen, unter welchen Bedingungen damals gewählt wurde. Am Ende des 19. Jahrhunderts waren nur etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung wahlberechtigt. Sie übten ihr Wahlrecht öffentlich aus: es gab keine amtlichen Stimmzettel; Stimmkuverts und Wahlkabinen wurden erst 1903, Wahlurnen gar erst 1913 eingeführt. Der Wähler hatte die Möglichkeit, entweder einen von der jeweiligen Partei vorbereiteten Wahlzettel abzugeben oder er schrieb den Namen des ihm genehmen Kandidaten auf einen weißen Zettel und gab ihn dann ab. Es ist einzusehen, dass das Wahlgeheimnis unter diesen Umständen leicht gebrochen werden konnte. Außerdem war der Wahltag ein Werktag und häufig kam es vor, dass der Meister und Vorgesetzte gemeinsam mit ihren Arbeitern zum Wahllokal gingen, wo sie dann sehr sorgfältig die Stimmabgabe ihrer Untergebenen überwachten und aus einer "falschen" Stimmabgabe Konsequenzen zogen. Es gehörte Mut dazu, sozialdemokratisch zu wählen! Bei den Wahlen von 1890, 1893 und 1898 kandidierte Heinrich Prinz für die Sozialdemokraten. Sein Lebenslauf spiegelt die Erfahrungen vieler führender Sozialdemokraten im Kaiserreich wider. Er wurde 1844 in Roßdorf bei Hanau geboren und erlernte das Schreinerhandwerk. 1865 zog er nach Frankfurt, wo er dem ADAV beitrat. Ein Jahr später eröffnete er eine Gastwirtschaft in Frankfurt und war unter dem Sozialistengesetz aktiv am Aufbau einer illegalen Parteiorganisation beteiligt. Sein Lokal wurde zum Treffpunkt von Gewerkschaften und Sozialdemokraten. 1886 wurde die gesamte Parteileitung - insgesamt 36 Personen - dort festgenommen. Im Januar 1887 wurde er zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt und nach Verbüßung seiner Haft aus Frankfurt ausgewiesen. Seine Frau führte währenddessen die Gastwirtschaft weiter. Bei der Reichtagswahl vom Februar 1890 trat er zum ersten Mal als Kandidat für den Reichstagswahlkreis Friedberg-Büdingen an und kehrte nach dem Fall der Sozialgesetze nach Frankfurt zurück, wo er sofort wieder mit seiner Parteiarbeit begann. Im Februar 1891 vertrat er den Bezirk Friedberg-Büdingen als Deligierter auf dem ersten sozialdemokratischen Parteitag für Hessen-Darmstadt und Hessen-Nassau. 1903 gab er seine Gaststätte auf und arbeitete wieder in seinem alten Beruf. 1909 starb er bei einem Unfall. Heinrich Prinz hatte nicht nur durch seine eigenen Aktivitäten Spuren in der Arbeiterbewegung hinterlassen: er wurde zum "Stammvater" einer in vielfältiger Weise in der Arbeiterbewegung tätigen Familie, deren wohl derzeit prominentester Verteter sein Urenkel Rudi Arndt ist.

1903-1919

Nachfolger von Prinz als Kandidat im Reichstagswahlbezirk Friedberg-Büdingen wurde 1903 Heinrich Busold (8.12.1870-11.08.1917) aus Friedberg. Auch er war - wie Prinz - von Beruf Schreiner. Nach der Jahrhundertwende scheint er jedoch seine ganze Arbeitskraft der Politik gewidmet zu haben. Ab 1907 war er Stadtverordneter in Friedberg, ab 1909 Parteisekretär, 1910 gewann er das Reichstagsmandat, das bis dahin stets Waldemar von Oriola für die Nationalliberalen geholt hatte, und saß von 1911 bis 1915 im Hessischen Landtag. Doch nicht nur mit Politik und Wahlen beschäftigten sich die Büdinger Sozialdemokraten: Noch vor der Jahrhundertwende gab es in Büdingen einen Radfahr-Club und einen Arbeitergesangverein, zu Beginn des Jahrhunderts auch einen Arbeiter-Turnverein. Die Arbeiter kämpften nicht nur um ihre politischen Rechte und stritten nicht nur für die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen - sie trafen sich auch zu Konzerten und Bällen, feierten Sommer- und Waldfeste, veranstalteten Sportwettkämpfe und Radrennen. Ihr neues Selbstbewusstsein, das sie überhaupt erst zur politischen Aktion befähigte, stammte sicher auch zu einem großen Teil aus der Erfahrung einer Gemeinschaft, in der sie nicht nur als Arbeitskräfte gebraucht wurden. Zentraler Ort vieler dieser kulturellen wie auch politischen Aktivitäten war in Büdingen der Saalbau Valentin. Friedrich Valentin war Anfang der 90erJahre nach Büdingen gekommen und als Gesellschafter an der neu gegründeten Glasfabrik beteiligt. Diese Glashütte stärkte die Wirtschaftskraft Büdingens entscheidend und ihre Arbeiter trugen wesentlich zum Anwachsen der Büdinger Sozialdemokratie bei. Als die Glashütte nach fast 20jährigem Bestehen stillgelegt wurde, zogen viele Glasarbeiter mit ihren Familien 1912 ins Saarland - die Bewegung blieb geschwächt zurück und konnte sich bis zum 1. Weltkrieg auch nicht mehr recht erholen. Die Revolution vom November 1918 brachte auch Büdingen einen Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerrat.

1919-1933

1919 organisierte sich die Büdinger Sozialdemokratie dann wieder in einen neuen Ortsverein, dem Friedrich Stübing in den Anfangsjahren vorstand. Die "Goldenen Zwanziger" ließen sich gut an für die Partei: 1922 konnte eine Grupper der Sozialistischen Arbeiterjugend gegründet werden. 1925 formierte sich das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Büdingen. Die Mitgliederzahl wuchs ständig an (1929: 133 Mitglieder, 1930: 163 Mitglieder, 1931: ca. 200 Mitglieder), und immer mehr Frauen traten nicht nur bei, sondern waren politisch aktiv. Auch in der Kommunalpolitik faßte die SPD Fuß und stellte von 1926-1929 mit dem Genossen Hildner zum ersten Mal den Bürgermeister. Der 1903 in Darmstadt als Sohn eines Immobilienhändlers geborene Glenz arbeitete als Justuzobersekretär in Büdingen. Von 1930 bis Januar 1933 war er Mitglied des Gemeinderates in Büdingen. Auf der Kreiskonferenz der SPD in Stockheim 1931 wurde er zum Kandidaten für die Landtagswahl für die Kreise Schotten und Büdingen gewählt. 1932-1933 war er Landtagsabgeordneter. Glenz wurde 1933 aus dem Justizdienst entlassen, ging zurück nach Darmstadt und eröffnete ein Rechtsberatungsbüro. Am 14. September 1944 fiel er in Italien.. Über die letzten Jahre vor dem Verbot von 1933 wissen wir dank eines erhaltenen Protokollbuches etwas mehr. Glenz konnte über mehrere Jahre mit einem stabilen Vorstand arbeiten, lediglich die Position des Schriftführers wurde relativ häufig neu besetzt. Zur Führungsmanschaft gehörten in den Jahren 1928-1933 der stellvertretende Vorsitzende Förderer, der Rechner Abraham Sichel und die Genossen Hugo Döring, Zschietzschmann, Vogel, Sturm, Volkheimer und Zimmermann, die seit 1928 nacheinander als Schriftführer fungierten. Ergänzt wurde diese Gruppe durch die Genossen Hildner, K.Geyer, Pebler, Ludwig Lehning und Ramm sowie durch die Parteiveteranen Christian gunkel, Christian Spangenberg, August Adam und Ernst Körner, die alle schon kurz nach der Jahrhundertwende Parteimitglieder geworden waren. Ende der zwanziger Jahre war etwa ein Viertel aller Parteimitglieder Frauen. Sechs von ihnen gehörten allen Anschein nach mit zur Führungsmannschaft, sei es als Beisitzerinnen im Ortsvereinsvorstand, als Vorstandsmitglieder der Frauengruppe oder als führende Amtsinhaberinnen der Arbeiterwohlfahrt. Es waren die Genossinnen Glenz, Hummel, Klein, Mörschel, Neumann, Faust und Streibler. Die Genossin Mörschel besuchte als Büdinger Deligierte Landesfrauentage der SPD und Landeskonferenzen der Arbeiterwohlfahrt. Sie nahm an überregionalen Schulungskursen der Partei teil und versuchte, eine organisatorisch vom Ortsverein unabhängige Frauengruppe zu gründen. Als sich dann im Oktober 1932 tatsächlich eine selbstständige Frauengruppe etablierte, hatten sich die Gewichte ihrer Arbeit verschoben: es ging nun micht mehr in erster Linie um Themen wie Gleichberechtigung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Nun hieß es erst einmal die große Not lindern zu helfen, die als Folge von Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit auch in Büdingen um sich gegriffen hatte. Die Frauengruppe organisierte die Winterhilfe mit, verteilte Kleidung und Lebensmittel um kümmerte sich um die in Not Geratenen. Ein Blick in das Protokollbuch der Jahre 1928-1933 läßt uns den Altag der Genossen am Ende der Weimarer Republick ahnen. Vertraute Themen beherrschen die großen politischen Diskussionen: die zunehmende Arbeitslosigkeit und die besonderen Schwierigkeiten organisierter Arbeiter, eine Stelle zu finden, und das Thema Frieden und seine innere und äußere Bedrohung tauchen immer wieder auf. Obwohl die Vorbereitung von Wahlen, die Kandidatenkür und die Organisation von Veranstaltungen einen großen Teil der Zeit in Anspruch nimmt, gelingt den Genossen immer wieder den Blick über die Grenzen des unmittelbaren politischen Geschehens - so wenn die Partei trotz erheblicher Schwierigkeiten zu einem Abend mit dem Film "Im Westen nichts Neues" einlädt, oder wenn sich die Genossen einen Vortrag mit dem Thema "Sozialismus und Klassenkampf" anhören. Dieser Vortrag gipfelte in der Feststellung, "der Klassenkampf (sei) eine Notwendigkeit aus der Gesellschaftsordnung heraus und (....) gleichzeitig ein Kampf zu einem höheren Kulturfortschritt". Kultur war auch für die Büdinger Sozialdemokraten ein Schlüsselbegriff. Sie bemühten sich redlich mit theateraufführungen, Vortragsabenden und immer wieder mit Konzerten. Glanzlichter und Höhepunkte der Kulturarbeit waren die Maifeiern und die großen Winterveranstaltungen. Im Dezember 1931 beschloss die Mitgliederversammlung "mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Notlage" auf die Winterveranstaltung zu verzichten und die Mitglieder lediglich zu einem gemütlichen Beisammensein einzuladen. Die wirtschaftliche und politische Lage verschärfte sich zusehends. Schon Ende der 20er Jahre beschäftigten sich die Büdinger Sozialdemokraten mit den Gefahren des Nationalsozialismus. Die Situation war kritisch kommentier, es werden immer wieder Versuche unternommen, das Reichsbanner und die Eiserne Front auch in Büdingen zu aktivieren, wiederholt ruft der Vorstand die Genossen auf, "mehr Bekennermut zu zeigen". Tatsächlich nimmt zunächst die Zahl der Mitglieder, die zu Versammlungen kommen, zu: bis zu 60 Genossen nehmen an Mitgliederversammlungen teil. Im Oktober 1932 scheint es zu ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten und SS bei Mitgliederversammlungen gekommen zu sein - Bekennermut wurd lebensgefährlich: Im Februar 1933 nehmen noch 35 Genossen an der Jahreshauptversammlung teil, und Mitte April 1933 heißt es schon fast resignierend im Protokollbuch: "Es muß nun das Bestreben sein des Vorstands, den kleinen Kreis der noch zuverlässigen Genossen durch Zusammenkünfte zusammenzuhalten und die Ortsgruppe wieder nach und nach auszubauen." Die Zeit der Verfolgung und Unterdrückung hatte auch in Büdingen begonnen. Ihre letzte öffentliche Versammlung am 2.3.33 konnte die SPD nur noch dank des "energischen Auftretens" der Büdinger Polizei abhalten, die 100 bis 150 Nazis daran hinderte, die Versammlung im unteren Rathaussaal zu sprengen. Repressalien und Terror gegen die Sozialdemokraten nahmen zu. Am 25. Juni 1933 beschloss der Vorstand, die Auflösung des Ortsvereins Büdingen, um illegal besser weiterarbeiten zu können.

1933-1945

In der Zeit der braunen Diktatur war den Sozialdemokraten und anderen politischen und religiösen Gruppen jede Arbeit verboten. Viele verloren ihren Arbeitsplatz, wurden verfolgt, in Konzentrationslager gepfercht. Viele mußten ihre Heimat verlassen. Viele fanden den Tod. Die Dokumente die darüber Auskunft geben könnten, wie Polizei und SA-Akten, Zeitungen und Flugschriften, wurden in Büdingen offensichtlich von interessierten NS-Gefolgsleuten nach dem Krieg vernichtet, um belastendes Material aus dem Weg zu schaffen. Die Recherchen von Frau Huxhorn-Engler können deshalb erst wieder ab 1945 ansetzen.

1945-1949

Bereits am 19. April 1945, fast drei Wochen vor Kriegsende, beschlossen Kurt Schumacher und einige andere Genossen bei einem Treffen in Hannover die Wiedergründung der SPD. Auf dem Parteitag vom 9. bis 11. Mai 1946 in Hannover wurde der Wiederaufbau der Partei dann formal vollendet: Delegierte aus den Westzonen und Berlin wählten Kurt Schumacher zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (faktisch nur der Westzonen und Berlins) und Erich Ollenhauer vom Exilvorstand, der im Februar nach Deutschland zurückgekehrt war, zum Stellvertreter. Ende 1946 hatte die SPD über 700 000 Mitglieder, mehr als 1931 auf dem Gebiet der Westzonen. Vor allem drei Faktoren hatten im zerstörten Deutschland den schnellen Wiederaufbau der SPD zur Mitglieder- und Programmpartei ermöglicht: Der Exilvorstand in London, die Motivationskraft der sozialistischen Ideen und die überragende Persönlichkeit Kurt Schumachers.

1949-1969

1969-1982

1982-1989

1989-2000

Die Vorsitzenden der SPD in Büdingen:

- 1919 - 1925: Friedrich Stübing

- 1925 - 1933: Georg Philipp Glenz

- 1945: W. Pebler

- 1946: Karl Geyer

- 1947 - 1948: Willi Zinnkann

- 1949: Adolf Biswanger

- 1950 - 1956: Willi Zinnkann

- 1957 - 1959: Norbert Wenner

- 1960 - 1970: Otto Hartung

- 1971: Willi Zinnkann

- 1972: Otto Hartung

- 1973 - 1974: Erich Hübner

- 1975 - 1976: Otto Hartung

- 1977 - 1978: Erich Bäppler

- 1981 - 1985: Ulrich Engler

- 1985 - 1987: Lutz Höritzsch

- 1987 - : Renate Nuschke

- Levin Ulrich

- 2011 - 2013: Heinrich Sperl

- 2013 - 2016: Bernd Friedl

- 2016 - 2017: Rolf Kleta

- 2017 - 2021: Manfred Scheid-Varisco

- seit 2021: Boris Winter

Impressum:

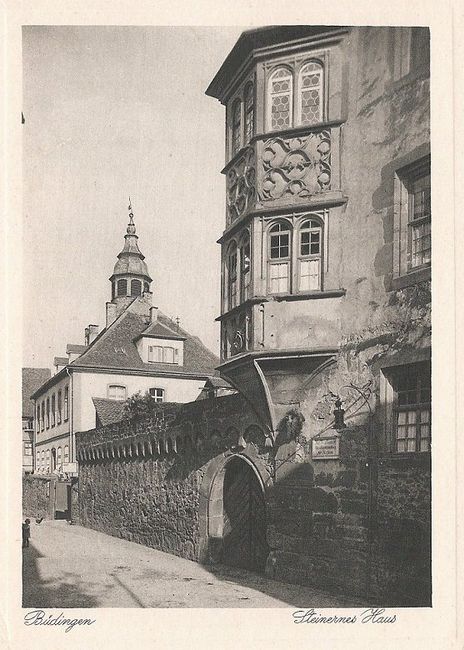

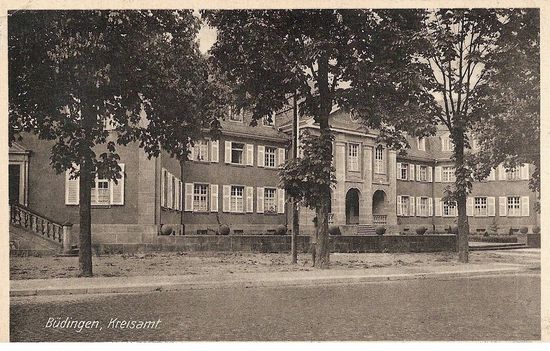

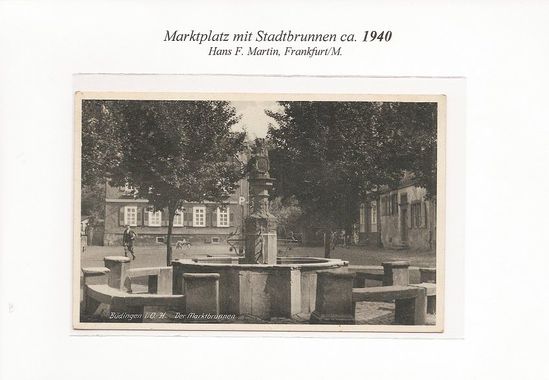

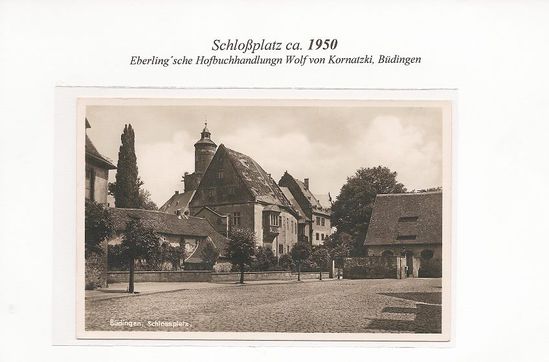

Idee & Umsetzung: Dieter Egner Recherche: Sieglinde Huxhorn-Engler, Historikerin Quellen: Stadtarchiv, 63654 Büdingen SPD Archiv, 63654 Büdingen Postkarten: H.J. Freymann Online aufbereitet: Manfred Scheid Copyright: Vorstand der SPD Büdingen/Hessen (Ortsbezirk)

Archiv

vorwärts

Counter

| Besucher: | 976187 |

| Heute: | 32 |

| Online: | 1 |